MANZONI

1

STORICI E NARRATORI DI PESTILENZE

Non c’è dubbio che la pestilenza è sempre un tragico evento: ogni volta che scoppia si genera una tale paura da far scatenare sempre il peggio anche nelle reazioni di chi vi è implicato, e soprattutto da lasciare impressionato anche chi ne racconta le vicende. È un “evento”; e come tale “viene fuori”, spesso in modo inaspettato, con tutta una serie di conseguenze che fanno cambiare radicalmente il modo stesso di vivere. Gli storici, che ne raccontano la trafila, sono abituati a cercarne le cause; e tuttavia non sempre è possibile risalire ad esse, anche perché ne manca la documentazione. Non rimane che parlare di quanto avviene, registrando non solo i dati sanitari, ma anche quella trasformazione psicologica e sociale che avviene negli individui e nelle relazioni umane che essi esprimono. Ancora una volta si deve dunque segnalare che l’aspetto umano appare rilevante e che pertanto gli scrittori non si limitano alla cronaca, ma colgono l’occasione per far emergere quello spirito umano, che in parte risulta venir meno e divenir scadente, senza per questo escludere che si debbano anche registrare virtù eccelse e grandi forme di eroismo. Va poi riconosciuto che il fatto dell’epidemia è sempre più associato ad un “racconto”, il quale va ben oltre la registrazione dei fatti storici e che la stessa vicenda pestilenziale diventa parte integrante della narrazione, non solo una cornice, come succede nell’opera di Boccaccio. Anzi, potrebbe addirittura risultare come lo snodo dei fatti e quindi un elemento qualificante della vicenda che pone al centro figure marginali della grande storia, inserite in un affresco corale, dove la “storia” prevede fatti legati al “verosimile”. Così la narrazione, fatta da Manzoni, della peste a Milano del 1630, non è più, non è solo, una sorta di resoconto degli eventi che la accompagnano, ma diventa elemento essenziale della vicenda dei due sposi, che proprio lì, in quel grande momento tragico, possono vedere il compimento del loro sogno. Se tutto sembrava andare storto, se tutto addirittura lì sembrava naufragare, proprio in quell’evento i due protagonisti si incontrano e scoprono che i loro mali, nel crogiuolo di quella dolorosa esperienza di male universale, trovano uno sbocco inaspettato e sorprendente, perché, come sempre, “Dio non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande”. E Dio anche qui si rivela provvidente e benigno, sempre presente, anche quando si rimane disorientati per la sua assenza.

LA PESTE DI MILANO (1630)

IN MANZONI:

AUTORITA’ E CITTADINANZA

DI FRONTE AL MALE

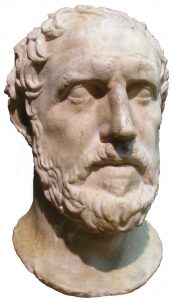

Nel caso di Manzoni, rispetto agli autori precedenti, non ci troviamo in presenza di un uomo che è passato da questa drammatica esperienza, per quanto siano ricorrenti anche nel corso della sua vita delle epidemie. Raccontando nel suo romanzo della peste avvenuta nel 1630, egli studia il fenomeno a partire dalle carte consultate e dagli autori coevi alla pestilenza, che ne hanno trattato nelle loro cronache. Non siamo dunque in presenza di una scena che lo scrittore ha sotto gli occhi, o ha sperimentato di persona, come è stato per Tucidide e Boccaccio. Leggi tutto “La peste di Milano -1630 – in Manzoni.”

Le diverse pestilenze che si sono succedute nella storia sono indubbiamente eventi drammatici, soprattutto per chi si trova coinvolto. Ma non necessariamente le informazioni su di esse ci arrivano da scrittori di storia con il loro intendimento cronachistico, più o meno dichiarato, e soprattutto con la finalità di ricercarne le cause e le conseguenze, come dovrebbe essere per chi si dichiara uno storico. Per certi versi i racconti più drammatici e più suggestionanti sono quelli di autori che non hanno nella loro finalità quella di raccontare vicende a cui hanno assistito. Anzi, spesso ci troviamo in presenza di scrittori che, mettendo sullo sfondo il quadro della pestilenza, propongono un racconto di pura invenzione allo scopo di voler uscire da un clima pesante di terrore per rifugiarsi in un contesto che vorrebbe essere purificatore, per far raggiungere una sorta di beatitudine paradisiaca.

Le diverse pestilenze che si sono succedute nella storia sono indubbiamente eventi drammatici, soprattutto per chi si trova coinvolto. Ma non necessariamente le informazioni su di esse ci arrivano da scrittori di storia con il loro intendimento cronachistico, più o meno dichiarato, e soprattutto con la finalità di ricercarne le cause e le conseguenze, come dovrebbe essere per chi si dichiara uno storico. Per certi versi i racconti più drammatici e più suggestionanti sono quelli di autori che non hanno nella loro finalità quella di raccontare vicende a cui hanno assistito. Anzi, spesso ci troviamo in presenza di scrittori che, mettendo sullo sfondo il quadro della pestilenza, propongono un racconto di pura invenzione allo scopo di voler uscire da un clima pesante di terrore per rifugiarsi in un contesto che vorrebbe essere purificatore, per far raggiungere una sorta di beatitudine paradisiaca.

Qui ci sono immagini di bambini della Tanzania, dove opera

Qui ci sono immagini di bambini della Tanzania, dove opera  Quei bambini, che spesso noi consideriamo più una sorta di fastidio, di costo, di continuo motivo di preoccupazione, qui sono la sola risorsa che garantisca il futuro. È così anche nel “sogno di Dio”, quello che lui alimenta in Gesù, mandato fra noi a portarci il vivere di Dio. Perché allora non dovrebbe diventare pure il nostro sogno, riprovando a investire in loro le nostre risorse? Queste sono sempre spese bene, perché non costruiscono solo cose, mezzi, altri beni materiali, ma soprattutto persone con potenziale umano che può diventare qualcosa di nuovo, di geniale, di creativo. In essi ci appare la grazia di Dio, come ci viene detto nel giorno dell’Epifania, rivelatrice di Gesù come vero tesoro dato all’intera umanità, e in essi scopriamo che c’è davvero ancora futuro, in essi c’è il vero e migliore futuro. È proprio il caso di riconoscerlo: da un altro mondo, non più solo dal nostro, si aprono prospettive nuove e diverse per un mondo che ci auguriamo differente da quello attuale, nella misura in cui si fa più attento alle risorse umane e in esse trova il vero tesoro, ciò che dà speranza. Lo avevano intuito i Magi in quel Bambino che hanno colmato dei loro doni significativi per la sua missione; lo dobbiamo intuire anche noi, perché anche le nostre risorse per loro siano investite bene per la rinascita di tutti e per il rinnovamento di questo mondo.

Quei bambini, che spesso noi consideriamo più una sorta di fastidio, di costo, di continuo motivo di preoccupazione, qui sono la sola risorsa che garantisca il futuro. È così anche nel “sogno di Dio”, quello che lui alimenta in Gesù, mandato fra noi a portarci il vivere di Dio. Perché allora non dovrebbe diventare pure il nostro sogno, riprovando a investire in loro le nostre risorse? Queste sono sempre spese bene, perché non costruiscono solo cose, mezzi, altri beni materiali, ma soprattutto persone con potenziale umano che può diventare qualcosa di nuovo, di geniale, di creativo. In essi ci appare la grazia di Dio, come ci viene detto nel giorno dell’Epifania, rivelatrice di Gesù come vero tesoro dato all’intera umanità, e in essi scopriamo che c’è davvero ancora futuro, in essi c’è il vero e migliore futuro. È proprio il caso di riconoscerlo: da un altro mondo, non più solo dal nostro, si aprono prospettive nuove e diverse per un mondo che ci auguriamo differente da quello attuale, nella misura in cui si fa più attento alle risorse umane e in esse trova il vero tesoro, ciò che dà speranza. Lo avevano intuito i Magi in quel Bambino che hanno colmato dei loro doni significativi per la sua missione; lo dobbiamo intuire anche noi, perché anche le nostre risorse per loro siano investite bene per la rinascita di tutti e per il rinnovamento di questo mondo.  La notizia che noi ricaviamo dal Vangelo non è propriamente la nascita di un bambino, ma la venuta al mondo del Salvatore: così viene presentato ai pastori dall’angelo che ne dà loro l’annuncio.

La notizia che noi ricaviamo dal Vangelo non è propriamente la nascita di un bambino, ma la venuta al mondo del Salvatore: così viene presentato ai pastori dall’angelo che ne dà loro l’annuncio.