STORICI E NARRATORI DI PESTILENZE

Il fenomeno della pandemia in corso richiede un approccio che non si limiti solo ai numeri, ai rimedi sanitari, alle disposizioni governative, alla reazione della gente comune. Molto spesso si dimentica che oltre le necessarie analisi dei competenti nell’ambito scientifico e medico, oltre gli opportuni e doverosi provvedimenti delle autorità governative, oltre il lavoro ancor più faticoso di chi è in prima linea a combattere il male e ad aiutare chi ne è colpito, occorre anche una lettura a partire dalla psicologia umana, con le sue reazioni istintive e con le sue risposte più ponderate, che rivelano come anche in simili circostanze l’uomo sia in grado di far fronte al male. Ci vuole l’approccio di tipo antropologico, ma anche quel genere di lettura del fenomeno che noi consideriamo “umanistico”, perché in esso vediamo lo spirito umano reagire, ben oltre l’iniziale sconcerto. Queste forme di pandemia sono abbastanza frequenti e, in certi casi, non solo diffusi un po’ ovunque, ma anche presenti in modo molto drammatico per il coinvolgimento di tante persone, che ne rimangono segnate, sia perché muoiono, sia perché, anche a salvarsi, ne porteranno sempre le conseguenze. Di questi fenomeni ciclici abbiamo avuto spesso i cronisti, che si limitano a dare il loro resoconto della vicenda; talvolta abbiamo avuto gli storici che si sono prefissi di consegnare una sorta di insegnamento per i casi a venire; non di rado si sono cimentati anche scrittori di vaglia, che sono partiti da vicende in cui erano coinvolti, o da studi storici su cui si sono resi esperti, arrivando talvolta a dare anche racconti di pura fantasia, nei quali però le vicende narrate appaiono fortemente “verosimili”. In queste narrazioni abbiamo un tipo di lettura umanistica, in quanto al centro delle vicende sono le persone, ma soprattutto si coglie la preoccupazione di suscitare nei lettori una sensibilità che faccia prevalere il taglio umano, la considerazione di come l’uomo in simili circostanze possa riemergere più cosciente, più vigile, più saggio, più … umano! La breve analisi dei casi presi in considerazione valuta e valorizza soprattutto la componente “letteraria” e quindi non solo la ricostruzione degli eventi, ma la particolare modalità narrativa degli scrittori presi in considerazione, per capire quale sia l’intendimento, spesso anche esplicitato, nel voler offrire la propria indagine, la propria maniera di accostare questi fenomeni.

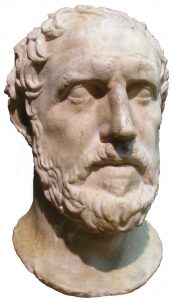

LA PESTE DI ATENE (430-429 a.C.) in TUCIDIDE: IL MALE DESCRITTO E VISSUTO NEL SINGOLO

Lo storico ateniese Tucidide (460 c. – 404c) non è il primo, né il solo a parlare di pestilenze: ne parla già la Bibbia, nel libro dell’Esodo, laddove la peste è una delle piaghe d’Egitto, con cui Mosè cerca di far breccia nel cuore del Faraone. Il racconto può apparire anche “mitologico”, ma non è improbabile che si siano succedute in terra d’Egitto forme di pestilenza, soprattutto in certe aree di forte densità umana

Di fatto ciò che Tucidide racconta, nella sua opera storica sulla guerra del Peloponneso, è proposto sulla base di quella autoyia (= autopsia, cioè visione diretta) che rientra nei criteri con cui si costruisce la storia, secondo l’insegnamento di Erodoto, perseguito poi da Tucidide. Nel suo caso, inoltre, la peste non è stata solo osservata direttamente in Atene, ma è stata anche provata sulla propria pelle, perché lo storico stesso ne è stato colpito e segnato. L’evento viene narrato nel contesto della guerra, ormai scoppiata da un anno, tra Sparta ed Atene, dove comunque Atene si trova praticamente sola, perché anche nel suo “impero” di polis confederate si fa viva la contrapposizione nei confronti del suo modo di intendere e di gestire l’alleanza. Il male che si abbatte sulla città – perché di fatto il narratore si riferisce ad Atene, nel suo parlarne – accentua ancora di più il senso di isolamento, quello che risulta necessario vivere perché i singoli cittadini possano far fronte all’epidemia con il distanziamento delle persone, e quello che accentua ancora di più l’isolamento a cui va incontro la città assediata dalle sue rivali. Così il male, oltre ad essere un fenomeno di natura sanitaria, diventa anche emblematico per dare ancora di più evidenza all’isolamento politico e sociale.

Nel suo racconto, lo storico non si limita a presentare che cosa è successo, per quelle che sono di fatto le sue informazioni sul fenomeno capitato, ma evidenzia anche l’intento didascalico delle annotazioni che fa, coinvolgendo la sua stessa persona, affinché risulti chiaro che egli non scrive sulla base delle ricerche di esperti in materia e neppure sulle affermazioni emotive di chi vede e sente il fenomeno, ma facendo leva sulla sua esperienza personale, elaborata con la riflessione.

Abbiamo, in questo suo modo di narrare, la vera natura del suo scrivere di storia: non gli interessa la sola descrizione degli eventi, ma la riflessione che se ne può fare, se si vuole che la medesima esperienza diventi “maestra di vita”, e più ancora perché la memoria delle cose passate possa giovare anche in futuro.

Consideriamo l’evento, seguendo il testo. La pestilenza scoppia e si diffonde nel 430, l’anno successivo allo scoppio della guerra fra Atene e Sparta con i suoi alleati del Peloponneso. Tucidide ne racconta il primo “serpeggiare” a partire dall’estate del 430, quando ormai erano in corso le operazioni militari e c’erano già stati i primi caduti della guerra. Prima di entrare nella questione, egli riproduce il discorso di Pericle – ma le parole sono dello scrittore – per le esequie dei caduti. Nel suo discorso in onore dei caduti, di fatto lo scrittore ci offre la sua visione del governo della città, esaltando il sistema della democrazia che viene lasciato in eredità da Pericle, di lì a poco vittima della stessa pestilenza. È una esaltazione enfatica che dà lustro ad Atene, proprio nel momento stesso in cui inizia il suo declino, sia perché essa si avventura in una guerra che segnerà la sua disfatta, sia perché di lì a poco verrà travolta dalla pestilenza, che rappresenta così il segnale del suo inevitabile declino.

Da una parte si deve riconoscere che lo storico tratta dell’argomento in termini descrittivi, per documentare che cosa sia effettivamente successo.

Dall’altra per la pretesa di voler lasciare un insegnamento utile a chi potrebbe trovarsi in situazioni del genere, il tono del racconto assume una certa dose enfatica, trattandosi anche di un fenomeno indubbiamente grave, e, come tale, percepito e vissuto dai suoi contemporanei. Eppure non si ha mai l’impressione che stia descrivendo qualcosa di gigantesco e di universale. Anzi, il quadro appare circoscritto, sia per il fatto che ne parla in considerazione della sola Atene, sia per il fatto che lo sfogo e lo sviluppo del morbo è proposto all’interno di un fisico, il suo. Così un fenomeno che deve aver avuto ripercussioni notevoli, come sempre succede nella diffusione di una epidemia, è in realtà l’occasione per lui di parlarne al “singolare”, facendo così prevalere la componente “umanistica”, che fa di questa pagina un capolavoro della letteratura e non solo la registrazione cronachistica dell’evento. Anche a registrare i dati e i fatti, l’autore ne parla con una carica emotiva e nel contempo con la lucida volontà di far riflettere e di educare …

IL TESTO E L’ANALISI DEL FENOMENO

Il racconto dell’evento si snoda al centro del libro II …

GUERRA DEL PELOPONNESO (II, 47-54)

Dapprima ci dà l’avvertenza del male, che quasi inavvertitamente si fa strada; e segnala che non si trova rimedio sia tra i dottori, poiché essi non conoscono il morbo, sia tra coloro che appartengono al mondo religioso, i quali risultano altrettanto incapaci. Per il fatto che i primi segnali sono nella zona del porto, si va a supporre che qui siano intervenuti i nemici a inquinare le acque. Ma poi il male dilaga anche nella zona alta della città. A questo punto lo scrittore decide di parlarne non a partire dai dati scientifici, ma da quelli empirici derivati dalla sua personale esperienza.

- L’INIZIO DELL’EPIDEMIA.

47.

L’epidemia si fa strada, prima con le dicerie; si danno anche le indicazioni territoriali in cui scoppia il problema … Poi quando esplode ci sono già tanti morti, troppi … I medici appaiono incapaci di fronteggiare il male: non lo conoscono! Ne sono le vittime! La scienza non basta a fronteggiare. Neppure la fede religiosa appare capace di dare speranza …

Così si svolse la sepoltura in quell’inverno e, quando fu trascorso, finì il primo anno di questa guerra. Subito all’inizio dell’estate i Peloponnesi e gli alleati, con un contingente composto di due terzi di loro, come prima, invasero l’Attica al comando di Archidamo di Zeussidamo, re dei Lacedemoni, e, accampatisi, devastarono la regione. Non erano passati ancora molti giorni da quando costoro erano giunti in Attica, che la pestilenza cominciò a sorgere in Atene. Si dice, sì, che essa anche prima fosse scoppiata in molte località, a Lemno e in altri paesi; tuttavia un tale contagio e una tale strage non erano avvenuti in nessun luogo a memoria d’uomo. Ché non bastavano a fronteggiarla neppure i medici, i quali, non conoscendo la natura del male, lo trattavano per la prima volta. Anzi, loro stessi morivano più degli altri, in quanto più degli altri si accostavano al malato, e nessun’altra arte umana bastava contro la pestilenza. Tutte le suppliche fatte nei luoghi sacri e ogni rivolgersi ai vaticini e a cose del genere risultò inutile, e alla fine gli uomini abbandonarono questi espedienti, sopraffatti dal male.

48.

Arriva dall’Africa, nei territori appartenenti al re persiano. Arriva dal mare, visto che l’ambiente più colpito è il Pireo, il porto. Le dicerie danno la colpa ai nemici, gli Spartani, con l’avvelenamento da parte loro delle fonti idriche …

L’autore lascia libero spazio a ciascuno di dire la propria opinione al riguardo e tuttavia bisogna imparare a descriverla bene come vuol fare lui.

L’intento è di far sapere sul futuro come reagire ad essa, se si ripresenta.

Si basa sull’esperienza personale, raccontando quello che ha provato.

A quanto si dice, dapprima la pestilenza comparve in Etiopia, oltre l’Egitto, poi arrivò in Egitto e in Libia e si diffuse in quasi tutti i domini del re. Su Atene si abbatté fulmineo, attaccando per primi gli abitanti del Pireo. Cosicché si mormorava che ne sarebbero stati colpevoli i Peloponnesi, con l’inquinare le cisterne d’acqua piovana mediante veleno: non c’erano ancora cisterne d’acqua nella zona del Pireo. Ma il contagio non tardò troppo a dilagare nella città alta, e il numero dei decessi ad ampliarsi, con una progressione sempre più irrefrenabile. Ora chiunque, esperto o profano di scienza medica, può esprimere quanto ha appreso e pensa sull’epidemia: dove si possa verosimilmente individuare il focolaio infettivo originario e quali fattori siano sufficienti a far degenerare con così grave e funesta cadenza la situazione. Per parte mia, esporrò gli aspetti in cui si manifestava, enumerandone i segni caratteristici, il cui studio riuscirà utile, nel caso che il flagello infierisca in futuro, a riconoscerlo in qualche modo, confrontando i sintomi precedentemente appurati. La mia relazione si fonda su personali esperienze: ho sofferto la malattia e ne ho osservato in altri il decorso.

È interessante rilevare, già in queste sue prime annotazioni, che lo scrittore non si lascia fuorviare dalle dicerie diffuse, che pur segnala presenti nell’opinione pubblica. Non insegue neppure gli interventi immancabili di coloro che dovrebbero avere una conoscenza del morbo, se non altro per i loro studi e le loro esperienze nel campo medico, di cui del resto sembra avere un giudizio di assoluta insufficienza. E tuttavia ammira l’impegno di alcuni, che poi ne sono vittime, proprio per la loro abnegazione in una circostanza simile che avrebbe suggerito ad essi una certa prudenza e anche la tenuta a distanza per evitare il contagio. Si mette piuttosto a parlarne per cognizione di causa, partendo dalla personale vicenda: è secondo lo stile dell’autopsia, ma è anche un’esigenza della sua coscienziosità, che lo fa parlare senza forme emotive, “sine ira et studio”, come direbbe Tacito, perché il realismo e l’oggettività consentano di far passare una autentica lezione di vita.

Egli in effetti si prefigge di far diventare questa sua analisi un testo guida per i secoli a venire, quando si dovesse ripresentare un fenomeno simile, ben consapevole che tali congiunture appaiono cicliche. Indica così un percorso che potremmo definire umano, perché mette al centro della questione la persona, concretamente la sua, facendo diventare questo fenomeno, non soltanto un caso scientifico o tecnico da affrontare secondo visioni di tipo medico o sociologico, ma da quell’angolo di visuale che ciascuno deve assumere, per sentire la questione dentro di sé e così fare entrare ognuno dentro il problema. C’è sempre il rischio di parlarne “dal di fuori” e comunque senza avvertirne la componente di tipo antropologico, mai da disattendere.

Circa le cause del diffondersi del morbo, Tucidide non si lascia ingannare dalle dicerie, anche quando le riferisce, per dovere di cronaca. Non crede di fatto a quel genere di accusa che spesso si fa strada a proposito di qualche nemico o di qualche oscuro complotto che vuole vedere gli avversari scatenare malattie per farne un uso “militare”, in grado di infiacchire la controparte. Del resto qui siamo solo all’inizio di un conflitto, che pur già in corso da un anno, è destinato a durare tanti altri anni. Egli piuttosto, come scrive più avanti, tende a trovare la causa di questa propagazione nell’affollamento di gente del contado che cerca rifugio in città a causa del movimento di truppe ostili che vagano attorno.

Non manca egli di accennare anche al fatto che alcuni avevano mosso ai Peloponnesi l’accusa di aver avvelenato i pozzi e così provocata la malattia, ma non pare egli presti, per suo conto, fede a siffatta supposizione. Anzi la sua disanima rende palese che undecumque (= da ogni dove) il morbo promanasse, fu l’agglomeramento voluto ed ordinato da Pericle, come necessità imposta dalla guerra – quell’ordine cui la gente del contado aveva, come si è visto, così malvolentieri ubbidito – che causò il moltiplicarsi del flagello. (Conflenti, p. 438)

Come si può notare da questa presentazione, non è neppure un ammassamento determinato dalla gente stessa che fugge e che, per paura, cerca riparo senza neppure far attenzione a quello che simili accorgimenti possono produrre. Qui è addirittura il governo, il tanto decantato governo democratico di Pericle, a prendere una sciagurata decisione e a farlo, obbligando la gente che pur era restia a simili provvedimenti.

La guerra, come sempre, traeva al suo seguito l’epidemia. “Imperscrutabili i casi delle guerre”. “Meno di ogni altra cosa la guerra procede secondo i piani prestabiliti a parole” e “la guerra non si fa già cessare con la guerra, bensì è con la pace che si fan cessare, senza complicazioni, i dissensi” dice Tucidide. (Conflenti, p. 438-9)

Amaro giudizio di Tucidide a proposito delle guerre: perla di saggezza ancora valida, che sta a indicare come l’allargarsi di conflitti, sempre presenti, porti con sé altre forme di dissennatezza con malattie che poi si fatica ad arginare. Così il male non è mai una disgrazia, frutto del caso; ma, come spesso fa notare lo scrittore, è generato dall’insipienza, dall’irrazionalità, dalla follia, a cui gli uomini si abbandonano, anche quando le guerre non ci sono, proprio perché si vive al di sopra delle possibilità inseguendo disegni spropositati, come stava succedendo nella Atene, ricca, del tempo …

2.

LA DESCRIZIONE DELLA PESTE

NELLA SUA DISUMANIZZAZIONE

Consideriamo ora il fenomeno della peste, a partire da ciò che Tucidide vive “sulla pelle”: non è una diagnosi di tipo medico, ma è la narrazione a partire da ciò che l’autore vive direttamente

49.

Sembra che le altre malattie non ci siano; chi è già debole muore comunque per il morbo che sopraggiunge …

Descrizione del male a partire dalla testa e andando giù giù nel corpo:

respiro affannoso, e puzzolente,

vomito ed evacuazione della bile …

febbre soprattutto interna e bisogno d’acqua, insonnia, morte,

ulcerazione degli intestini ed evacuazione per diarrea.

Si resta colpiti in certi organi, compresi quelli sessuali, e soprattutto con la perdita della mente, divenendo ebeti …

Per unanime consenso, quell’anno era stato particolarmente immune da altre malattie: e se anche v’era qualcuno sofferente già da prima, il suo male si risolveva sempre in questo morbo. Quanto agli appestati, senza alcun preannuncio di sorta, mentre erano perfettamente sani, all’improvviso, avvertivano forti vampe al capo, gli occhi si arrossavano e infiammavano, la gola e la lingua subito dopo si facevan rosse di sangue,

l’alito strano e puzzolente. Dopo, sopravvenivano starnuto e raucedine e in breve tempo il male scendeva al petto provocando una forte tosse: quando si fissava alla bocca dello stomaco, ne seguivano nausee e quindi, con grandi sofferenze dell’ammalato, tutte quelle forme di secrezione biliare a cui i medici danno vario nome. Moltissimi erano presi da conati di vomito che provocavano forti spasmi: questi cessavano a chi subito, a chi dopo molto tempo. Il corpo al tatto non rivelava una temperatura molto elevata: l’epidermide non era di colore pallido, anzi si presentava rossastra, livida e quasi fiorita di pustolette e ulcere. Ma, all’interno, il bruciore era così forte che gli ammalati non sopportavano il contatto di indumenti, per quanto sottili e fini, onde si denudavano e trovavano il più dolce sollievo nel tuffarsi in acqua fredda. Molti ammalati, non sufficientemente sorvegliati, si buttarono persino nei pozzi, presi da incontenibile sete. Valeva lo stesso bere molto o poco, e si aggiungeva anche la impossibilità di riposare e la continua veglia. E tuttavia, finché il morbo era al colmo, le forze fisiche non venivano meno, anzi, resistevano, contro ogni aspettativa, al male: sicché la maggior parte moriva dopo otto o sei giorni per il bruciore interno, conservando fino all’ultimo un po’ di forze. Se scampavano a questa morte, poiché il male si propagava fino al ventre, producendo gravi ulcerazioni cui conseguiva una forma di diarrea violenta, molti morivano poi per esaurimento. Il male, localizzato in un primo momento al capo, cominciava poi a diffondersi per tutto il corpo. E se si sopravviveva allo stadio acuto del morbo, questo, propagandosi alle parti estreme del corpo, investiva anche i genitali, fino alla punta delle mani e dei piedi. Molti scampavano al male, rimanendo però privi degli arti, e taluni anche della vista. Altri, appena convalescenti, furono presi da amnesia completa, fino al punto di non riconoscere se stessi e i propri cari.

50.

Sono coinvolti anche gli animali, soprattutto i carnivori che consumano i cadaveri e che presto scompaiono, infetti anche loro. Sono colpiti pure i cani di casa: fenomeno che risulta ai più inedito e intollerabile.

Questa specie di morbo, superiore ad ogni descrizione, oltre che piombare su ognuno con una gravità che fiaccava ogni resistenza umana, mostrò di essere ben diverso dalle solite malattie anche in questo, che gli uccelli e i quadrupedi, che di solito si nutrono di carne di cadaveri insepolti, o non si avvicinavano ai morti di peste o, se ne mangiavano, morivano.

Ne è prova chiara l’assenza totale di uccelli di tal genere che non si videro affatto, né per questo né per altro motivo. Ma di quanto accadeva, faceva più impressione l’assenza di cani che pur sono abituati alla compagnia dell’uomo.

Come si può notare, la descrizione dei fenomeni che si succedono nel fisico di un appestato è fornita con particolare chiarezza e precisione, segno evidente che lo scrittore li ha provati sulla pelle. Non pare che ci sia affatto un tono drammatico, come di uno che vuol esagerare o vuol creare emozioni forti. Eppure qualcuno ha ipotizzato che lì ci sia una enfatizzazione …

… sostenendo che Tucidide è stato in taluni passi trascinato, per un suo personale gratuito gusto dell’atroce e del fosco, a tragicizzare e ad assumere un tono discordante con la mentalità che i critici, influenzati dal culto del divenire ineluttabile e indifferenziato, vogliono attribuirgli. Il malanno che i moderni studiosi suppongono possa identificarsi col tifo esantematico, quello stesso che imperversò durante le guerre 1915-18 e 1940-46, consisteva in una infiammazione che, iniziandosi con i sintomi di una infreddatura alla testa, si propagava man mano in tutto il corpo ed invadeva tutti gli organi. Il male culminava in una arsura immedicabile per cui gli infermi, stravolti e del tutto dissennati, anelavano freneticamente al ristoro dell’acqua. (Conflenti, p. 440)

Tucidide appare anche particolarmente efficace nella narrazione, dimostrandosi non solo lo storico che deve registrare il fatto, ma anche uno scrittore di notevole bravura, per il modo con cui affronta la questione: dalla visione del singolo appestato che registra i mutamenti in corso del suo corpo, si passa alla descrizione del corpo sociale, rilevando i danni che ne venivano alla società nel suo insieme. Qui dunque si coglie la visione umanistica, che non riguarda il solo individuo, ma lo stesso corpo sociale, per sottolineare che in questa come in altre circostanze si deve verificare la capacità per le persone di rivelarsi contrassegnate da senso di umanità e soprattutto dal senso del bene comune. Evidentemente il male non è solo quello che aggredisce e consuma i corpi, ma soprattutto quello che di fatto annienta lo spirito umano e azzera il senso sociale..

LA PAURA E L’IRRAZIONALITA’

ACCRESCONO IL MORBO

51.

Anche a dover descrivere il male e il contagio, poi si deve constatare che ogni caso è di fatto a sé.

I rimedi appaiono insufficienti e comunque, se utili da una parte, risultavano poi dannosi per altri motivi. Cedono prima e cedono di più quelli già deboli. La morte veniva soprattutto a causa di assembramenti o di aiuti reciproci. Il male non aggredisce mai due volte

Questo era, dunque, l’andamento generale del morbo, anche se si tralascia di descriverne molti altri sintomi insoliti, a seconda delle differenze che assumeva rispetto ad altri, quando colpiva una persona. Eppure, in quel frangente, nessuna delle comuni malattie affliggeva la città: se si verificava qualche caso, si risolveva in peste. Si moriva comunque, o per mancanza di assistenza o nonostante ogni cura. Anzi, a dire il vero, non c’era alcuna cura adatta che potesse in qualche modo giovare: rimedi utili ad uno, riuscivano dannosi a un altro. Né la complessione fisica, robusta o debole che fosse, valeva contro il male che consumava tutto il corpo, anche di chi fosse circondato da ogni cura possibile. Ma più grave del morbo era la disperazione che si impadroniva di coloro che si accorgevano di essere stati contaminati, perché, presi da sfiducia, si abbandonavano e non cercavano di opporsi al male, ma, contagiandosi nell’assistere altri, morivano come bestie: e questa era la causa maggiore di morìa. Chi, per paura, voleva evitare ogni contatto, moriva di abbandono; così molte famiglie si estinsero per mancanza di assistenza. Chi invece si avvicinava agli appestati, ne era contagiato, e specialmente quanti volevano far mostra di abnegazione: ché, per rispetto di sé, non si risparmiavano e si recavano a visitare persone amiche, mentre i parenti, vinti dall’orrore del male, alla fine, anche essi si stancavano di lamentarsi su chi moriva. E tuttavia, ad aver maggior compassione dei morenti e dei contagiati, erano gli scampati, e perché ne avevano avuto esperienza e perché essi stessi ne erano immuni: il morbo non colpiva una seconda volta, almeno con esito mortale. E perciò gli altri li ritenevano felici: ed essi stessi, nell’insperata gioia del momento, nutrivano la vana speranza che nessuna malattia mortale ormai li potesse cogliere in avvenire.

52.

Ne venivano dei guasti al vivere sociale: il sovraffollamento nella città faceva imperversare l’epidemia e con essa una moria generale, che lasciava dissepolti i cadaveri. Ma questo era anche frutto del disordine e della mancanza di senso di responsabilità e di freni morali. Così viene a mancare anche la pietà religiosa.

Intanto ad aggravare la dolorosa situazione, si aggiungeva anche l’afflusso in città di gente proveniente dalla campagna: ma la situazione più grave era quella dei rifugiati. Per mancanza di case, costoro si allogavano in tuguri che l’afa della stagione rendeva soffocanti. Era una morìa in mezzo a un caos: moribondi che rimanevano ammucchiati gli uni sugli altri anche dopo morti, appestati che barcollavano per le strade, e si affollavano, già mezzi morti, a tutte le fonti per la gran sete. Finanche i recinti dei templi, dove erano sorti degli attendamenti, erano pieni dei cadaveri di quelli che morivano lì stesso, l’un dopo l’altro. A mano a mano che si faceva più violenta la gravità del morbo, la gente, incurante della propria sorte, cominciava a trascurare ogni legge divina e umana. Tutte le consuetudini osservate in passato per i riti funebri, a un certo momento non vennero più rispettate: si seppelliva alla meglio. Molti, trovandosi a corto di mezzi per le continue morti dei loro cari, rinunziavano ad ogni decoro nei funerali; taluni deposero su pire non proprie i propri morti, prevenendo quelli che le avevano elevate, e quindi vi appiccarono il fuoco; altri, mentre già bruciava un cadavere, vi gettarono su quello che portavano, e poi se ne andarono.

Tucidide non manifesta una particolare sensibilità religiosa e dunque non ci dovremmo aspettare da lui valutazioni in tal senso, né letture moralistiche, né senso di pietà. La sua storia, che risulta particolarmente efficace proprio perché costruita su una visione razionalistica del susseguirsi degli eventi, non tende, in genere, a lasciar spazio a considerazioni personali, che fanno ritenere di parte la sua analisi. E tuttavia, lo scrittore, come deve registrare la presenza di elementi religiosi nel vivere degli uomini del suo tempo, così deve anche ritenere che il vivere sociale comporti regole, principi morali, senso di pietà. Il male, che si è introdotto, non è solo devastante nel fisico dei singoli, ma è pure divoratore del corpo sociale nello spengersi di ogni freno inibitore o di ogni virtù. Senza dare alcun giudizio, senza voler insistere su questo aspetto, Tucidide deve comunque prendere atto anche di questo risvolto.

Ogni consuetudine ed interesse di vita è arrestato e capovolto dal soverchiare delle sventure, uno spaventoso egoismo dilaga e sommerge ogni cosa; e non pochi, per ghermire un effimero godimento, prima della morte prossima, non si peritano di infrangere ogni fremo di moralità e ogni legame di umanità. Si giunge a rubarsi l’un l’altro di astuzia il fuoco delle pire per distruggere le spoglie degli estinti; rispetto ai cadaveri si diffonde e si generalizza, come durante le guerre, incuria e sprezzo impudente. Subentra l’irrisione e la deliberata violazione delle leggi.; regna ormai l’anomia …

(Conflenti, p. 441)

L’anomia di cui parla Tucidide è certamente non solo la mancanza di leggi, ma soprattutto la mancanza di forza proveniente dalle leggi, per cui le norme sono così chiare e così cogenti da vincolare, senza dover ricorrere a controlli severi di polizia. Evidentemente c’è pure un governo che non sa governare e farsi riconoscere per la forza e la linearità delle sue prese di posizione. Ovviamente se mancano i referenti sanitari, sia perché muoiono, sia perché risultano incapaci di fronteggiare scientificamente il fenomeno, è anche comprensibile che le autorità governative siano sprovvedute. Per il fatto stesso che Tucidide descriva il fenomeno a partire da Atene e per la sua città di origine, non sappiamo come si trovassero le altre città, che pur devono aver patito qualcosa di analogo. Qui invece sembra che tutto si circoscriva entro le mura di Atene, o poco oltre. Ma anche a sembrare circoscritto, laddove imperversa esso produce non solo la moria, ma anche un venir meno del senso sociale che compromette la convivenza e quindi anche la democrazia stessa. Tucidide legge questa disgregazione sociale soprattutto come il sovvertimento di ciò che consente il senso sociale e cioè la valorizzazione della legge, non a partire dalla polizia di controllo, ma a partire dalla coscienza individuale. Quando questa non c’è più o è assopita e disattesa, allora si scatenano con la violazione della legge, le forme illiberali, le impunità, gli egoismi esasperati, le violenze e i soprusi …

La legge appare come la norma che introduce razionalità e senso del limite e della misura dentro la società. Quando questa razionalità viene a mancare, allora prevale il “caso” a cui segue il caos. È una delle chiavi di lettura della storia come viene concepita da Tucidide. E proprio in tale circostanza si può riconoscere la profonda verità di una simile affermazione. La storia di Tucidide non è propriamente un racconto di eventi dettati dalla morale o per mettere in evidenza la morale, come succede negli scritti storici dell’epoca romana; negli eventi viene sempre cercata la consequenzialità logica. Così il quadro che ne deriva, e la conclusione logica che se ne deve trarre, appare al termine della narrazione di ciò che lo storico deve riferire circa la pestilenza diffusa in Atene in quel periodo.

Bisogna stare molto attenti quando si considera la storiografia di Tucidide: non gli manca il senso della morale, mentre invece egli deve registrare la mancanza di morale nell’Atene appestata; ma non può essere la morale la chiave di lettura dei suoi eventi, come pure non possiamo parlare di irreligiosità o di ateismo, anche se per Tucidide la religione non è né guida né criterio di valutazione dei fatti.

4.

LA CONSEGUENZA DELLA PESTE:

IL SOVVERTIMENTO DEL VIVERE

E IL VENIR MENO DEL SENSO SOCIALE

53.

La città è travolta ed è … sottosopra. Manca l’impegno a lungo termine e si diffonde il godimento immediato. Si deve pure registrare l’assenza del senso della giustizia …

Da questo morbo, inoltre, ebbe inizio per Atene l’immoralità (anomia = anomia, come assenza di leggi) più completa. Ognuno infatti, vedendo il mutamento repentino di cittadini benestanti che improvvisamente morivano, e di gente che fino allora non possedeva nulla e ad un tratto veniva ad avare i beni di quelli, facilmente ardiva fare, per soddisfare il proprio piacere; ciò che prima occultava. Cosicché, stimando cosa effimera e la vita e i beni del pari, ricercavano i vantaggi e i piaceri più immediati. E nessuno era disposto a darsi pena per cosa che sembrasse onesta, in quanto nessuno sapeva se non sarebbe morto prima di conseguirla: ma ciò che dava piacere e comunque giovasse a procurarselo, questo appariva onesto e utile. Non c’era timor degli dei che tenesse, non legge umana: non l’uno, perché si era convinti che avere o no sentimento religioso fosse lo stesso, vedendo morire tutti indiscriminatamente; non l’altra, perché nessuno si aspettava di arrivar vivo al processo e alla condanna. Anzi, vedendo pendere sul loro capo una condanna ben più grave già decretata dalla sorte, ritenevano giusto godersi la vita, prima che quella si abbattesse su di loro.

54.

Mentre infuria la pestilenza si discute su oracoli e previsioni del morbo: la causa è individuata nell’invasione dei nemici …

Piombati in una tale sciagura, gli Ateniesi ne erano schiacciati, mentre gli uomini morivano dentro la città e fuori di essa la regione era devastata. E, come era naturale, in quella sventura (kakon = kakon, cioè situazione cattiva) si ricordavano anche di questo verso, che, secondo le parole dei più vecchi , era stato cantato (è un oracolo, proposto come un verso poetico) una volta: “verrà la guerra dei Dori e la pestilenza (loimos = loimos, cioè peste) con lei”. In quella occasione, la gente era in preda alla discordia, perché si sosteneva che in quel verso non era stato detto dagli antichi “pestilenza”, ma “fame” (limon = limon, cioè fame o carestia); pure, data la sventura in cui si trovavano, ovviamente vinse l’opinione di quelli che pensavano che era stato detto “pestilenza”. Giacché gli uomini adattano i ricordi ai mali che soffrono. Io penso, che, se un’altra guerra dorica sopravvenisse, dopo di questa e giungesse in città la fame, certamente i vati canterebbero in questo modo. Chi la conosceva si ricordò anche del vaticinio dato ai Lacedemoni, quando costoro interrogarono il dio se dovevano fare la guerra, e questi rispose che se l’avessero condotta a tutta forza l’avrebbero vinta e lui stesso li avrebbe aiutati. Pensavano dunque che, per quanto riguardava il vaticinio, gli avvenimenti gli si conformavano, ché, non appena era avvenuta l’invasione dei Peloponnesi subito era cominciata la pestilenza, la quale non era entrata nel Peloponneso in modo considerevole, ma regnava soprattutto in Atene e poi negli altri luoghi più popolati. Questi dunque gli avvenimenti riguardanti la pestilenza.

Nelle sue ultime considerazioni Tucidide parla di quel tipico fenomeno che spesso compare in presenza di gravi disgrazie: qualcuno nel passato lo aveva previsto. Gli oracoli – si sa – sono formulati spesso in maniera ambigua e perciò si prestano a mille interpretazioni: evidentemente il male che si scatena, qualunque forma assuma, peste o carestia, ha sempre come causa un agire umano dissennato, come può essere la guerra, che non si può attribuire solo a chi, da una parte o dall’altra, la vuole scaricare sull’avversario. Qui anche lo storico, da uomo di parte, mette in risalto il fatto che sia stata l’invasione dorica a scatenare l’epidemia, giustificandosi con il fatto che quella gente l’aveva fatta arrivare in Attica, mentre nella propria area geografica non aveva avuto molta rilevanza.

LA PESTE COME MALE ASSOLUTO?

Al di là della ricerca dei colpevoli, con il palleggio delle responsabilità, o delle cause del male, scoperte mediante una analisi accurata dei fatti, rimane comunque in evidenza che questa epidemia viene avvertita come l’espressione di un male, che supera ogni altro male, e che pertanto viene vissuto e avvertito come il segno di quel male assoluto che aleggia nella storia umana e che in determinate occasioni esplode in modo rovinoso, soprattutto se esso produce quell’imbarbarimento, che conduce a divenir … disumani!

Già nelle prime battute descrittive dell’insorgere del male, Tucidide arriva a scrivere che … “alla fine”, rinunciarono al ricorso di ogni rimedio prima tentato (la medicina e la supplica religiosa), “vinti dal male”. La peste viene definita “il Male”. Nella sua maniera di porsi davanti ai fatti, lo storico non può indulgere ad altro genere di analisi, né di carattere filosofico, né di carattere religioso. Non è affatto suo compito e neppure è nel suo modo di intendere la realtà che vuol raccontare.

Per Tucidide tale subitanea comparsa del male rimane senza alcuna spiegazione o giustificazione: crollano di fronte alla sua avanzata irriguardosa tanto le conoscenze scientifiche e quelle dei medici, quanto le credenze religiose, i vaticini e le preghiere. Un fatto così grave per la vita del singolo individuo, che mal sopporta la mancanza di senso delle cose che gli accadono, ha tuttavia – almeno nell’opera di Tucidide – ripercussioni politiche importanti e dense di significato: la peste pone già le condizioni della sconfitta ateniese nella guerra del Peloponneso. Le vicende legate a questa e al comportamento degli uomini, che aggiungono male al Male, fanno saltare il legame profondo che unisce Qemis (= Themis, cioè “dea della Giustizia”, o “Giustizia divina”) e dikh (= dikè, cioè “giustizia umana”), che ne è, poi, la declinazione umana. “La città trova il suo fondamento, il suo kosmos (= kosmos, cioè cosmo come ordine universale), nell’ordinamento divino: lo smarrimento del qeios nomos (= theios nomos, cioè legge divina) non può che portare con sé il decadimento e la sconfitta della città. Quando la relazione profonda che si istituisce tra rispetto della legge divina e normale svolgimento della vita civile è posta in crisi, la polis perde il suo fondamento, la ragione stessa della sua forza. È esattamente quanto accade ad Atene a partire dall’episodio della peste … (Viazzi, p 72-74)

Lo storico deve cercare di scoprire le cause degli eventi: questo è il suo compito. Tuttavia Tucidide in una simile circostanza si trova a mal partito nel tentare una spiegazione logica …

Quanto all’origine e alle cause del male lascia ad altri l’improbabile compito di chiarirle. Siano essi scienziati (iatroi = iatroi, cioè medici) o incompetenti (idiwtai = idiotai, cioè cittadino privato estraneo alla politica, idiota) fa lo stesso tanto è improbo il tentativo di dar senso all’ampiezza del male. La convinzione di Tucidide – che fa da sfondo a tutta la sua opera – è che i fatti, ciclicamente, si ripeteranno nello stesso modo o in un modo simile nelle età future, perché la natura umana e quella delle cose non cambiano. È esattamente per questo motivo che la sua indagine è kthma es aiei (= ktema es aiei, cioè “possesso per l’eternità”) … L’incapacità di dare al male dilagante delle risposte valide, soddisfacenti e comprensibili è quanto porta l’uomo a commettere egli stesso il male, aggiungendo dunque male al Male. Il male, in definitiva, talvolta è semplicemente “ignoranza”. Riuscire a dare alla peste il suo giusto valore, potersela in qualche modo spiegare, al limite anche semplicemente avere maturato la scelta di “accettarla”, avrebbe, forse, consentito all’uomo di agire in maniera differente e sarebbe anche stato possibile. (Viazzi, p. 78-9)

La peste è dunque il Male, per eccellenza. E tuttavia essa dipende non solo da cause contingenti, come la mancanza di igiene, l’ammassamento di persone in un territorio non sano, la contagiosità fra individui che non hanno precauzioni di nessun genere. Dietro e oltre queste contingenze va pure segnalato un certo modo di intendere e di vivere il senso sociale, in quel periodo, e non solo. L’imperialismo ateniese, praticato dopo la vittoria sui Persiani, come sistema di governo, che pretende di portare il proprio ordinamento di governo, la democrazia, tanto esaltata, come si avverte nelle parole messe in bocca a Pericle, poco prima della peste, era di fatto un accumulo di ricchezze e un sistema di sfruttamento di altri territori. Lo stesso accumulo accecava e impediva una visione più ampia e corretta di tanti altri problemi da affrontare. La peste arriva come un forte richiamo al risveglio da quell’intontimento diffuso, che non fa vedere altro rispetto all’ammassare beni e a consumare. Insomma, il sistema non aveva quei giusti correttivi che devono sempre essere praticati perché esso non degeneri, anche ad apparire giusto o il migliore possibile. Il governo stesso diventa incapace di considerare che non basta moltiplicare leggi e decreti perché ci sia l’obbedienza civile, se non si è formata la coscienza. E anche questa non è affatto una esclusiva del mondo religioso, a cui sembra competere la morale. Quando la religione stessa perde il suo ruolo eminentemente “spirituale”, più che morale, si perde in essa la fiducia e quindi si perde la fede. La cosa poi travalica l’ambito religioso per divenire un problema di natura sociale, quando nella società regna la sfiducia, persino nei confronti di coloro che dovrebbero essere i competenti, in ragione della loro pretesa “intelligenza scientifica”. Per un uomo, come Tucidide, che è costruito sulla razionalità ed è scettico nei confronti della religione, il fenomeno della peste, che pur sperimenta personalmente, diventa una questione che fatica a spiegare, limitandosi a raccontare. Si avverte comunque un senso di smarrimento, che la ragione deve registrare in presenza di un male così radicato e radicale.

Proprio lo smarrimento, proprio la paura, fanno il resto in una città sempre più abbandonata allo sbando in assenza di un governo capace, in assenza di una ragione per vivere in maniera dignitosa, in maniera umana.

NEL GIUDIZIO DI PERICLE E DI TUCIDIDE

Tucidide rifugge dal formulare direttamente dei giudizi circa gli avvenimenti e le situazioni che ne seguono, proprio perché vuole un racconto “oggettivo”. Questo però non gli impedisce di trovare modalità particolari per esprimere le sue valutazioni: in genere utilizza i discorsi, che mette in bocca ai protagonisti, ma che in realtà sono una sua ricostruzione da cui si può trarre di fatto la sua opinione. Di seguito al racconto della pestilenza elabora un lungo discorso di difesa che Pericle è tenuto a fare a sua discolpa davanti ai cittadini infuriati per la ripresa delle ostilità e per il disastroso modo di fronteggiare la peste.

Tucidide II, 60-63

Me l’aspettavo che si sarebbero rivolte contro di me le manifestazioni della vostra collera e per questo ho convocato l’assemblea, per ricordarvi alcune cose e per biasimarvi se senza motivo vi adirate con me o se cedete alle disgrazie. Giacché io penso che la città, se tutta quanta è prospera, arreca ai privati più vantaggi che se fosse fortunata in ciascuno dei suoi cittadini, ma andasse in rovina nel suo complesso. Infatti, un uomo a cui la sorte, personalmente, è propizia, non per questo non è travolto dalla rovina comune se la sua patria è distrutta, mentre se è sfortunato in una città prospera si salva molto più facilmente. Quando dunque una città può sopportare le disgrazie dei singoli, mentre ciascuno non può quelle della città, come si può non aiutarla tutti insieme e non comportarci all’opposto di voi? Colpiti dalle sventure che si abbattono sulle vostre case, abbandonate la salvezza comune e accusate me che vi ho spinto alla guerra – ma accusate anche voi stessi che insieme a me l’avete decisa. Eppure vi adirate con me, che sono un uomo più di ogni altro capace, io credo, di prendere le necessarie decisioni e di spiegarvele, amante della città e superiore al denaro. Giacché chi sa prendere le buone decisioni, ma non le espone, è alla pari di chi non ci ha mai pensato, mentre chi possiede entrambe queste qualità, ma è ostile alla città, non potrebbe parlare per il vantaggio della città stessa; se infine si aggiunge anche questo fatto, ma si lascia vincere dal denaro, allora tutto viene venduto per questa sola cosa.

Cosicché, se anche solo un poco avete creduto che queste qualità io le possedessi più di ogni altro, e se vi siete lasciati convincere a entrare in guerra, ora non è giusto che io sia accusato di avervi fatto un torto. (…) E io sono sempre lo stesso e non cambio idea: ma siete voi che avete cambiato la vostra, poiché è capitato che vi siete lasciati convincere quando eravate sani e salvi e vi siete pentiti dopo aver subito il danno e ora la mia proposta nella vostra mancanza di energia morale vi appare sbagliata perché le conseguenze spiacevoli si fanno già sentire a ciascuno, mentre che il vantaggio sia chiaro a tutti è cosa ancora lontana; ora che è piombato su di voi un grande sconvolgimento (e all’improvviso, per giunta), la vostra mente è troppo meschina per tenere duro nelle decisioni. La fiducia in se stessi è piegata dagli avvenimenti improvvisi e inaspettati e imprevedibili: questo succede in voi, oltre che per molte altre ragioni, soprattutto a causa della pestilenza. Pure, poiché abitate in una grande città e siete stati allevati con abitudini corrispondenti ad essa, dovete essere disposti ad affrontare le più grandi disgrazie, a non oscurare la considerazione di cui godete (gli uomini considerano giusto tanto l’accusare chi per debolezza resta inferiore alla sua fama, quanto l’odiare chi per sfrontatezza aspira a quella fama che non gli compete), e, consolandovi dei vostri lutti privati, rivolgervi alla salvezza comune.

Bastano queste prima battute di un lungo discorso che si protrae per diversi capitoli, perché si comprenda dove Tucidide vuole portare i suoi lettori: la gente risulta attenta ai propri interessi privati più che non all’interesse comune, soprattutto quando esplodono le disgrazie e ci vorrebbe un po’ di più di senso sociale, di condivisione nel dolore per affrontarlo e superarlo. Il lamento che esce dalla bocca di Pericle nel suo ultimo discorso prima della morte, è comunque indice anche del fallimento di un sistema di cui egli è l’architrave. C’è una sorta di palleggio di colpe e responsabilità fra cittadini e governanti, quando entrambi dovrebbero prendere atto delle responsabilità di ciascuno. In fondo, secondo Tucidide, il male non è solo nelle circostanze avverse, nei casi sfortunati, ma è nel venir meno della ragione proprio in presenza di situazioni impreviste e imprevedibili. Qui deve emergere quel tipo di saggezza che deriva dall’analisi più attenta degli eventi, come deve fare lo storico. È un invito a considerare gli eventi in una luce meno emotiva, per privilegiare un modo più serio e più profondo di analizzare i fatti con il suggerimento di elaborare una visione che metta e tenga al centro la persona, ogni persona.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel corso della storia si sono verificati altri momenti di male, altri mali, ed esperienze nelle quali si è arrivati a parlare di “Male assoluto”, come è stato in modo particolare nell’Olocausto, non solo ebraico, che ha continuato ad avere rigurgiti. Questa pestilenza, così come è narrata da Tucidide, non può essere vista come il male per eccellenza. Essa è comunque una situazione di male, non solo per il diffondersi di un morbo esiziale, per la devastazione che si è prodotta con la morte di migliaia di persone (se ne calcola all’incirca 75.000), ma soprattutto per ciò che si è visto prodotto nell’animo umano, impreparato a livello individuale e soprattutto sociale, a far fronte in maniera più avveduta, a qualcosa che indubbiamente non si era visto prima e non si riusciva a fronteggiare con gli scarsi mezzi a disposizione. Tucidide punta l’attenzione su questo, e una lettura più attenta potrebbe servire a far “divenir del mondo esperti”, grazie anche al dolore altrui e alla saggezza personale. Come sempre in questi casi è opportuno che si costruisca una prevenzione, che non è solo di carattere sanitario, ma deve diventare una seria educazione al senso sociale …

BIBLIOGRAFIA

1 – Tucidide, LA GUERRA DEL PELOPONNESO – BUR Rizzoli, 2021

2. Tucidide, Lucrezio, LA PESTE DI ATENE a cura di Gian Enrico Manzoni- Scholé 2020

3. Remo Viazzi. LA PESTE: IL MALE? Leggere Tucidide e Lucrezio ai tempi del covid – Mimesis, 2021

4. G. Conflenti, TUCIDIDE – 1963